My PC9821Xa story.

|

|

Once upon a time, there was a personal computers, NEC PC9801 series for

the general Japanese. It was easier to speak Japanese than othere.

I have been using this series for over 10 years. This time I will revive

PC9801. |

| Latest update : 20210919 |

|

老後の楽しみに保管していたNECのPC98シリーズが4台ある。たしか2000年ごろだと記憶してるが、4台とも保管前に整備してOSをインスツールして稼働状態を確認して保管した。それから一度も通電していない。2021年3月にチェックしてみると4台中2台はOSが立ち上がった。残り2台は起動しない。起動チェック音もしない。BIOSもたちあがらない。この2台は、稼働部品を抽出して残りは廃棄だね。

起動した2台は、マザーボードの形状からPC9801BA2とPC9821Xa10である。どちらも筐体の一部がなくなっていたりCD-ROMドライブに不具合があったりする。この2台を整備することにした。手持ちのNECのPC98シリーズはこの2台だけになってしまった。今後も稼働状態で保存したい。動態保存だな。なんか蒸気機関車みたいだな。

|

PC9821Xa10 PC9821Xa10 |

|

PC9821Xa10の筐体をフルタワーに! A story of a fusion of my PC9821Xa10 and a fossil PC / AT type full tower

housing. PC9821Xa10の筐体をフルタワーに! A story of a fusion of my PC9821Xa10 and a fossil PC / AT type full tower

housing. |

|

|

PC9821Xa10の筐体は狭い。拡張性がまったくない。HDD、CD-ROM、FDDを1基づつ入れたらいっぱいになってしまう。そもそもPC98シリーズにおいては周辺機器は内蔵するのではなく外付けするのが基本だったからだろう。そこで、整備するついでにXaをフルタワー型パソコンに改造してしまうことにした。

左側左列画像 : 蓋を開けて中身確認。

左側右列画像 : Cバスのハウジングを取り外しマザーボードの形状と取付ネジ穴位置を確認。

|

|

|

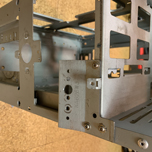

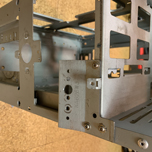

ジャンク部品の中にフルタワーの筐体が眠っていた。今回、日の目を見ることになったフルタワーは1999年頃に秋葉原のジャンクショップで電源付きで100円で購入したもの。鉄板が厚く丈夫だが、でかくて重い。AT規格フルサイズのマザーボードが入る。ATマザーボードはもちろん最後は改造されてATX規格のマザーボードが入ってた。ケース外蓋と樹脂製フロントマスクがあったがすでに廃棄されてる。

これに、PC9821Xa10のマザーボードの取り付けネジ穴位置にタップでネジを切って組み込もうとはじめは考えていた。が、2個の筐体を並べて思案しているとPC98の筐体がフルタワーにちょうどよくスッポリ入る寸法だ。そこでまるごとねじ込むことにした。

左側左列画像 : PC9821Xa10の筐体とフルタワーの筐体を見比べる。

左側右列画像 : PC9821Xaのマザーボード。

|

|

|

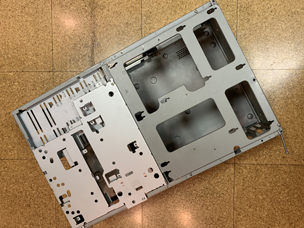

PC98とフルタワーの筐体が干渉する部位をそれぞれが都合の良いところを切り取って仮組してみる。さらに今後のメインテナンス上じゃまになりそうな部位も切り取る。それで幸いにも強度が低下するような箇所は出なかった。合体させるために適当箇所に穴を開けてタップでネジを切る。ビスで留めてみる。しっかりした構造で気持ち良い。

左側左列画像 : 干渉部位を切断除去してフルタワーの筐体にPC9821Xaの筐体がスッポリ入るようにした。

左側右列画像 : PC9821Xaのマザーボードや部品を仮組してメインテナンス等に不都合がないように加工する。

|

|

|

レトロなキャデー式CD-ROMドライブがステルアライブ。1993年製造品だが、まだ生きている。これまたレトロな 3.5インチフルハイトのFDDや5インチFDDが生きている。せっかくだからこのレトロなデバイスも組み入れちゃおう。

私の自作筐体におけるこだわりは、フロントマスクを付けないことだ。市販のパソコンケースには樹脂部品で見た目スマートでおしゃれな顔をつけてある。内部の駆動音を遮音して静音性を高める効果もあるらしいのだが、私の場合そこを犠牲にしても金属骨格むき出しにしてフロントマスクを付けない。スイッチやパイロットランプも金属骨格に直付けする。

左側左列画像 : キャデー式CD-ROMドライブのラベル、製造年1993とスタンプしてある。

左側右列画像 : 自作されたフルタワー筐体のスイッチとLEDが取り付けられる鉄板部品。

|

|

|

キャデー式のCD-ROMドライブなんて使い勝手が悪いからトレー式に入れ替えたもんだ。壊れてないもんだからはずしたまま保管してたんだね。3基とも生きていた。なんか、懐かしくってあえて不便なそれを使おうとしている。

左側左列画像 : キャデー式CD-ROMドライブのラベル、1993製 SCSI接続してCD-ROMが読めた。

左側右列画像 : 3.5インチ、5インチのFDD、かなり古い。両方ともフロッピーデスクをフォーマットして読み書きできた。

|

|

|

筐体改造の結果としてフロントからアクセスできる5インチベイが6段、3.5インチベイが3段あり、隠れた3.5インチベイを数段有するフルタワーパソコンになる。拡張性は十分だ。PC98のオリジナル電源に加えて350W程度のATX電源を補助電源として連動するようにした。多数のデバイスを搭載しても電力をまかなえるだろう。

基幹部品を仮に組み込んでみる。デバイスの使い勝手を配慮した搭載位置やケーブルの取り回しメインテナンス時の空間の確保や冷却などを検討する。

配線や金属片などによる短絡をチェックして、仮組状態で起動してみる。うごきますね。

|

|

|

PC9821Xa10専用フルタワー筐体 The full tower housing for my PC9821Xa10 that I made by myself. PC9821Xa10専用フルタワー筐体 The full tower housing for my PC9821Xa10 that I made by myself. |

|

|

| |

|

3.5インチFDDと5.25インチFDDの混在 I will also equip this with 3.5 "and 5.25" fossil FDDs. 3.5インチFDDと5.25インチFDDの混在 I will also equip this with 3.5 "and 5.25" fossil FDDs. |

私の手持ちのUSB接続のフロッピーデスクドライブは3モード対応です。この3モードとはなんでしょうか。日本の3モードFDDは、3.5インチFDDの720KB(2DD)と1.23MB(2HD、PC98用)、1.44MB(2HD)の3種類のディスクを読めるものを指します。 初期のPC98は720KBの2DDと1.23MBの2HDが読み書き出来る2モードでした。その後、日本でもいわゆるDOS/V機が普及しましたが、3.5インチFDDの2HDは1.44MBでPC98と互換性がありませんでした。やがて、PC98シリーズに3モードの3.5インチFDDが搭載され2HD1.44MBのFDメデアでの互換性ができました。

3.5インチFDDのPC-98機用の3モードドライバは、720KBの2DDと1.23HDの2HDが読み書き出来る2モードのドライブを拡張し1.44MBの2HDも読み書き出来るように設計を施したものらしいです。DOS/V機用の3モードドライバは、720KBの2DDと1.44HDの2HDが読み書き出来る2モードのドライブを拡張し1.23MBの2HDも読み書き出来るように設計を施したものらしいです。全く別の物なのでドライバを間違えると動かないようですが、マザーボードとBIOSが3モード対応の3.5インチFDDを認識すれば自動的に適切な3モードドライBvghバが組み込まれるようです。

いっぽう、5.25インチFDDは、2DDは約640KB - 720KB と 2HDは約1MB - 1.2MB でこれはPC98用でもDOS/V機用でも変わらないようだが、フォーマット形式がPC98:1024B/セクタ で DOS/V機は 512B/セクタ と異なっていて互換性はないようです。 |

|

|

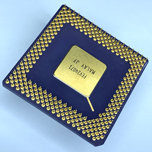

PC9821Xa10のCPU NEC PC9821Xa CPU replacement , PC9821Xa10のCPU NEC PC9821Xa CPU replacement , |

WinChip(ウィンチップ)2は、IDT社傘下であったCentaur Technology社が開発したx86アーキテクチャのCPUです。Socket

7互換であるCyrix 6x86シリーズ、AMD K5/K6シリーズに続く第3のSocket7互換CPUでありるが、先行二社がインテルのペンテアムより高性能なペンテアムIIに対抗しうるCPUを目指したのとはちがってWinChipはペンテアムと同程度の性能を可能な限り低コストに実現することに重点が置かれている。内部構造が単純化され他に比べて安価で消費電力が低いという特徴がある。

ただし動作クロックを高めることは困難で絶対的な性能が低いためメーカー製パソコンにはほとんど採用されなかった。しかし、Socket 5でも使用可能であるらしく、またPentiumとの動作互換性が非常に高く古いBIOSでも動作することが多かった。値段が手ごろであったこともあって古いパソコンのアップグレードパーツとして人気があった。

てなわけで、1997年頃にこの WinChip2 200Mhz を中古で買って時代遅れになったNEC9821Xaのペンテアム100Mhzを差し替えメモリーを64メガバイトを載せてアップグレードしたんです。WindowsNT4.0をインスツールして使っていまた。1997から1999年ぐらいのことです。2021年以降も引き続きこのCPUに頑張ってもらいましょう。

|

|

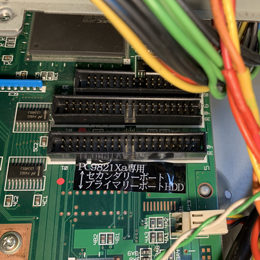

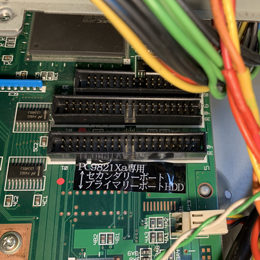

PC9821Xa10のIDEポート NEC PC9821Xa IDE port, like a labyrinth , PC9821Xa10のIDEポート NEC PC9821Xa IDE port, like a labyrinth , |

|

PC9821Xa10のマザーボード上右側に3基のコネクタが並んでいる。シルク印刷 P10 がフロッピーディスクのポート、P14、P15 がIDEポートです。このIDEを普通のIDEと考えてそれぞれにマスタースレーブのデバイスを計4個のデバイスを繋いだら動かない。どれも認識しないかもしれない。 このIDEポートはNECの独自規格のコントローラで擬似的にIDEデバイスを認識できるようにしたものらしい。

P14(仮にセカンダリーポートと呼ぶ)

P15(仮にプライマリーポートと呼ぶ)

プライマリーポートには、HDDをつなぐ。ジャンパーピンでマスターとスレーブに設定した2本のHDDが認識される。セカンダリーポートに同じ様にHDDをつないでもマスターに設定した1だけが認識される。

セカンダリーポートには、CD-ROMドライブを繋ぐ。必ずジャンパーピンをマスターに設定してつなぐ。スレーブ設定のCD-ROMドライブは認識されない。

上記の方法で最大3基のIDEデバイスが接続できる。他の配置では、システムリカバリ時にもドライブレターの並び順等でトラブルになるだろう。

|

|

|

PC9821Xa10のSCSIボード SCSI expansion board for NEC PC9821Xa on C bus. PC9821Xa10のSCSIボード SCSI expansion board for NEC PC9821Xa on C bus. |

|

PC98シリーズは、Cバスといわれる拡張バススロットがそなわる。ISAでもなくE-ISAでもなくVLでもなくPCIでもなく独自の規格だからこれらに互換性もないし形状も異なる。今となってはすべてがレトロなPC98シリーズだから今持ってる部品が安定して機能すれば良い。遅くてもかまわない安定して動いてほしいね。

ということで、このXa10のCバスにささっていたSCSI拡張ボードを検証する。しまい込む前はしっかりうごいていたんだが、..。

|

|

|

うちのPC9821Xa10の現在仕様 うちのPC9821Xa10の現在仕様 |

このたびの改造ベースになったこのPC-9821Xaは、ヤフオクで3000円で落札入手したものでキーボードとマウス、ÇバスのSCSIボード、純正システムリカバリーデスクが付属していた。出品者の住所が20キロぐらいの距離だったので自宅まで取りに行ったのでよく覚えている。PC−9821シリーズ「98MATE」といわれているものかな。発表は1995年5月です。

おりじなるの機能仕様→改造アップグレード後の仕様

CPU : Pentium(TM)100MHz → WinChip2 200Mhz

内蔵キャッシュメモリ16KB セカンドキャッシュメモリ標準256KB 最大512KB*1

ROM : BIOS、N88-BASIC(86)、システムセットアップメニュー 128KB

メインRAM : 標準16(ユーザーズメモリ::15.6MB) → 64MB

ビデオRAM : 2MB(テキスト、グラフィック表示用)

漢字ROM : 本体標準装備(JIS第1、第2水準漢字など約7,600字):320KB

テキスト表示 : 英数カナ 80文字×25行/80文字×20行

漢字(16ドット、ゴッシク体) 40文字×25行/40文字×20行

OS : WindowsNT4.0

|

| |

| 次回更新に続く。 更新予定は未定です。 |

|

|

|

|

|

|

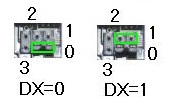

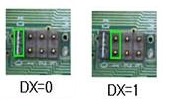

■FD1155D/FD1157D

■FD1155D/FD1157D

仮組してWindowsNT4を起動しFDDの動作確認。2基ともフォーマット完了するし、読み書きできました。3.5インチと5インチFDDともに正常に機能してる。だが、モニター上に表示されるデバイス名は両方とも5.25インチFDとなっている。何故かわからないが3.5インチFDと正しく表示されることもある。ちょっと、不安定?か。不安で不便だが、機能が正常ならまあ良いか。

仮組してWindowsNT4を起動しFDDの動作確認。2基ともフォーマット完了するし、読み書きできました。3.5インチと5インチFDDともに正常に機能してる。だが、モニター上に表示されるデバイス名は両方とも5.25インチFDとなっている。何故かわからないが3.5インチFDと正しく表示されることもある。ちょっと、不安定?か。不安で不便だが、機能が正常ならまあ良いか。